授業備品 NO.243(2023.12.31)楽しいと感じる授業の作り方

- 西留安雄

- 2024年1月8日

- 読了時間: 3分

PDF版(クリックで表示されます。)

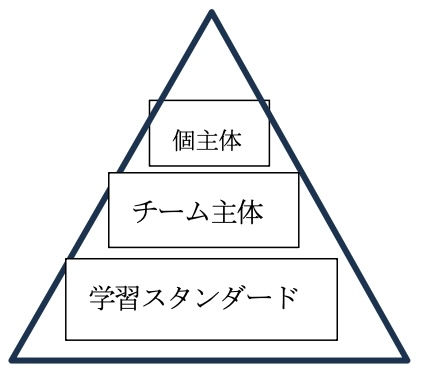

授業とは、・・・。それなりの形式がある。だが、教師側に授業意識が強いと「教える」「指導をする」こととなる。本来の学びの姿を超えて、「一方的に教える」ことが多い。そのため、子供たちが活き活きとしている姿は、授業の中には現れない。つまり、子供たちが主体的に取り組む授業や学びの中で活き活きとした姿は自然と出てくる。あらためて、「主体的・対話的で深い学び」とは何かを子供たちの学習や学びの中で考えてみた。「主体的な学び」とは、教師を頼らず主体的に楽しく学ぶ。「対話的な学び」とは、動いて交流をして学ぶ。「深い学び」とは、全員が自分なりの考えをもち学ぶ。すなわち、楽しく動きながら考えていく学び方だ。

1 楽しいとは

今回は、「楽しい」について考えを述べる。楽しい時は楽しいと自覚をした時ではなく、無意識の中で感じるものだと思ってきた。しかし、学びの中では、相手意識があるので中で、「楽しい」が実感しやすい。それは、仲間との協働的な学びの時だ。大人から見ると、「子供が目を輝かせている時間」である。

これまで教師が張り切っている行う授業をたくさん観た。そこには、教師の工夫がたくさんあり、「すごい」の声が多かった。しかし、子供全員が満足する授業ではなかった。分からない子がいたからだ。

心と体全体の中から自然と出てくる「楽しさ」があってこそ、子どもはみんな楽しい時だと思う。こんな当たり前のことが普段の授業の中で毎日出るようにしたい。

2 楽しいが感じる学習過程

子供たちが問題解決的な学習の過程で楽しいと感じるのは、どんな時だろう。いくつか特徴があると思う。

① 自力解決を後回し

教師と分かる子だけの授業が続いてきた。そのため、自力解決時になると、じっと静かにしていた。仲間の話を聞いているだけの子がいた。私たちはこの子供たちへの配慮があまりにも足りなかった。そこで、自力解決の時間をできるだけ後回しにして、班での話し合いを優先した。そこが分からない子にとっては、分かることができる時間となった。問題解決の学習過程では自力解決を最初に行うが、あえて後半に行った。子供たちが解決のヒントを得る時間がたくさん続いたこと事が「分かること」になり、それが楽しい時間につながったと思う。

② 小集団での話し合い

全体での考察や話し合いが当たり前のこととされてきた。これは、一斉学習からきていると思われる。私自身も何ら考えず全員による「考察」が重要と考え、その方法をいくつも試してきた。だが、その中で見たのは、やはり「分かる子」の挙手であった。じっと他の仲間の発言を聞くだけの子供たちには複雑な思いだっただろう。そこで全体考察の時間を減らし、小中集団での話し合いを多くした。井戸端会議のような気軽に話せる空間が子供たちに「楽しい」と感じたのは確かだ。

3 授業が終わっても終わらない

研究授業でよく見受けられたことだ。終了チャイムが鳴っても、授業が振り返りまで行き着かず延々と授業を続けてる教師がいる。子供たちにとっては、「早く終わらないかな」の時間となる。だが、それもお構いなしに続ける。最後までいかなくてもそれで終わればいいだけだが、それが出来ない。

中学生の授業を参観した。教師が終わらないのと違い、子供たち自身が「まだやりたい、まだやりたい」という思いが強く、授業終了後も続けた授業だ。子供たちは難しい課題ほど燃えた。それは、全員で解決しようとする気持ちが強かったからだ。ここまでいくと授業本来の姿となる。教師が日々、子供たちに授業の運営を任せてきたことも成功要因であろう。板書が子供たちの字で埋め尽くされていたことからも、授業をもっともっとという声が聞こえきた。楽しいのだ!

コメント