授業備品 NO.281(2025.7.6)「校内研究も子ども主体」

- 西留安雄

- 2025年7月13日

- 読了時間: 3分

PDF版(クリックで表示されます。)

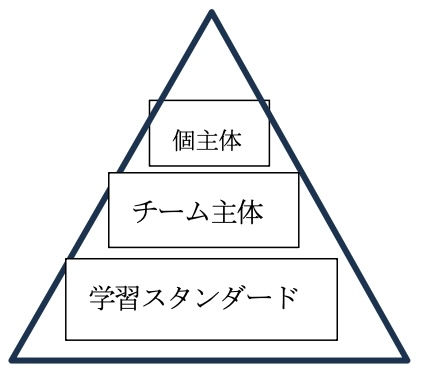

「私の考えと授業研究の仕方が違う」かつてある教師から聞いた言葉だ。授業は教師が進め、説明調が当たり前。腕に自信のある教師主体の授業論等からきているのだろう。また、見方・考え方に傾注しすぎる授業となるため昔の授業と何ら変わらない。評価基準も設定されるが、教師からみた評価となり次の授業へいかしにくい。本来の授業評価基準は、子どもが設定するものではないか。校内研究も教師だけの内輪の会で終わる。当たり障りのない意見が出て終了。WSも行うが、教師間のやった感だけで終える。では、どうすれば授業や校内研修が変わるだろうか。

そのキーワードは、子どもたちの存在だと思う。子どもが主体的な授業が私たちの目指す授業だからだ。校内研究も子どもと教師が一緒になり会を進める。この当たり前を大事にしよう。

A県M中学校は、子どもたちが一緒に創る授業・校内研究に動いている。子どもと教師が一緒に創る授業や授業研究こそ、子どもが主体的な授業に近づく。「校内研究も子ども主体」の取り組みをご紹介。

学校の授業が変わらないのは、教師一人で学習指導案を書くことも影響していると思う。後段で説明する「みがく打ち合わせシート」に変え、子ども達と一緒に作成するとよい。

1 子ども達が進める校内研修(焦点授業ではなく、全教師が授業公開を行う)

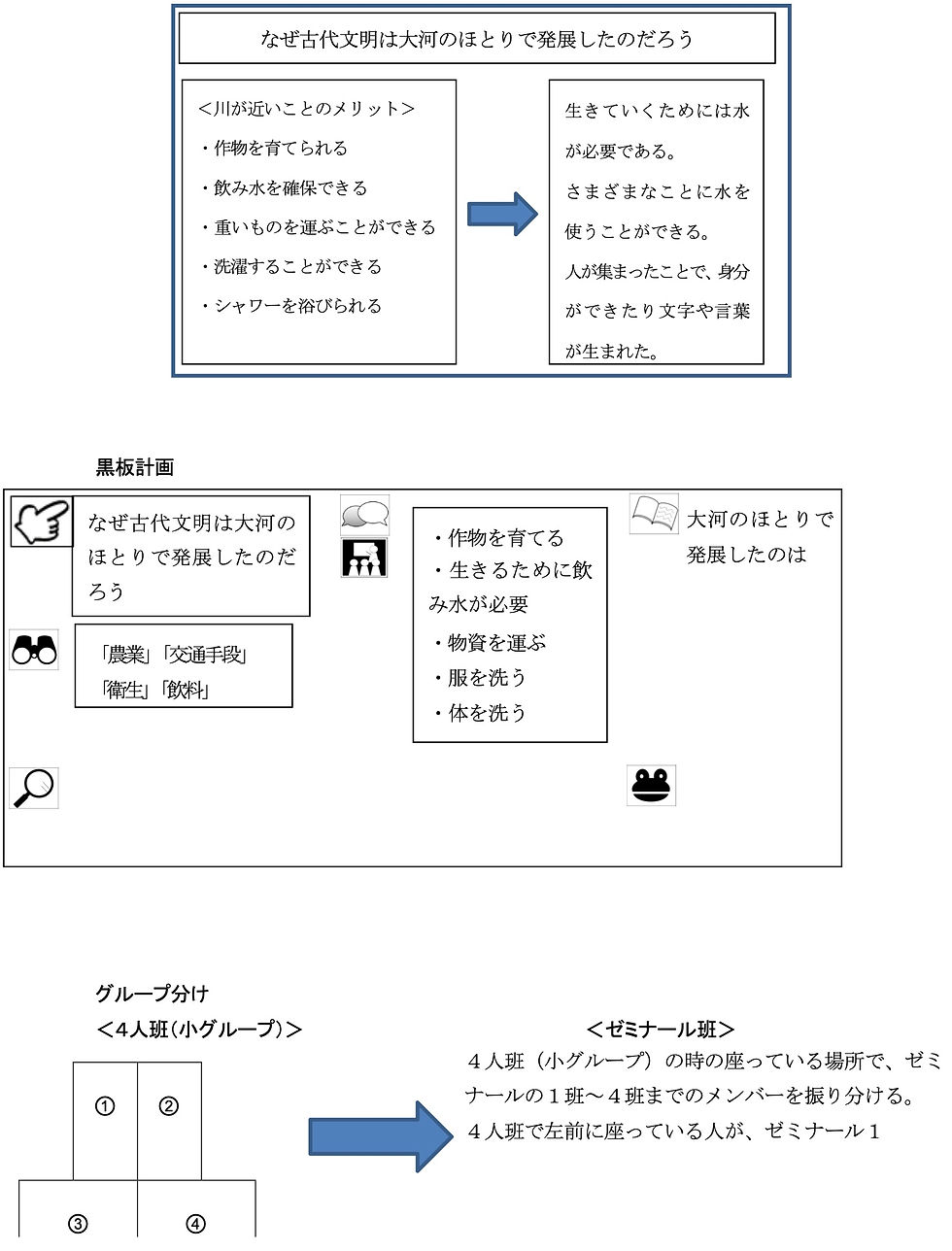

(1) みがく打ち合わせシート

・「みがく打ち合わせシート(他校では学習指導案)」を教師と学習リーダーが作成をする。全教科同じ「みがく打ち合わせシート」であるので授業の流れが分かりやすい。

・ピクトグラムを授業や研究でたくさん使用し、シートを分かりやすく記述している。

・教師が指導案を創るよりこどもを巻き込むと授業スタッフが多くお互いに担当が補佐し合っている。

2 授業みがきカード(振り返りカード)

生徒協議会(授業後すぐに学級2グループで)

① 授業後、その場で「授業みがきカード」を配布し、記入する。 3分

グループで話し合い、グループの結論まで出しておく。 5分

またみがきシート(課題、キーワード、話し合い形式、まとめ)を2枚書く(副級長)

3 生徒授業協議会

① 全生徒が体育館に集合しで、ホワイトボードを使い、授業シートでまとめた事の構造化を図る

② 各班で「みがき表に★の数値」を本日の授業はどこにあたるか

③ 生徒会が各学級に「みがくシートの数値」を発表させ、集約する。

④ 生徒会が中心に振り返りのぶつぶつタイム行う。

⑤ 研究発表会も全教師が提案する(他校では焦点授業というが・・・)

⑥ 研究協議会は、生徒と子どもたちの協働で行う。

教師だけの授業研究会は、原則として行わない。

⑦ 研究発表会も全教師が提案する(他校では焦点授業というが・・・)

(裏面)・全教科で作成しいる。紙面上2教科のみをご紹介する。

ホワイトボードの構想図(予想図)

みんなにはどんな風にホワイトボードを使ってほしいかな?レイアウトを考えてみよう!

コメント