授業備品 NO.293(2025.10.19) PBL学習とプロジェクト型学校組織改革との連動

- 西留安雄

- 2025年10月19日

- 読了時間: 4分

PDF版(クリックで表示されます。)

探求型学習やPBLという学びのアプローチがある。これは、驚くことではない。多忙感に追われていると「新しい単語」に気付かないかもしれない。今一度、その語源やねらいについて考えていただきたい。丁寧にその語源をたどると大学教育や高等学校教育からきていることに気付くと思う。

1 文部科学省の「PBL」

~「今後の科学コミュニケーションのあり方について」(平成31年2月8日科学技術社会連携委員会)を踏まえ、講義に加えて、地域(実社会)の課題解決を行う現場での「PBL(Project Based Learning:問題解決型学習)」により、科学コミュニケーション活動に必要となる以下の能力を有する人材を育成する取組を支援する事業。~

2 SBL・アクティブ・ラーニング・2種類のPBLの確認

(1)SBL[Subject Based Learning]

SBLは「Subject Based Learning」の略称で、「科目進行型学習」や「知識習得型学習」などと訳される。教師が教科書に沿って授業を進めていく学習である。子どもは教師の説明を聞き、板書をノートやワークシートに写し、教科書を使って問題を解き知識を習得。SBL型授業は、従来から行われている授業スタイルである。知識の習得には効果があるが、子ども主体性や探求心を育む面で課題。

(2)アクティブ・ラーニング

子どもが受け身の学習方法ではない。グループディスカッション、ディベート、グループワークなどを通じて子どもが主体的に学ぶことを重視する学び方だ。実施する上において、教師の負担増加や、授業が遅れる心配、学業成績が低下するリスクなどを指摘する声を聞いた。教師主体の授業から抜け出せないことに気付いた。

(3)PBL

PBLの根底には、ジョン・デューイ(アメリカの哲学者)の考え方がある。PBLは、アクティブ・ラーニングの一つである。方法は2つある。

① PBL「Problem Based Learning」は、問題解決型学習/問題基盤型学習のことをいう。少人数のグループで問題解決に取り組む学習方法だ。グループワークやディスカッションを通して、協調性やコミュニケーション能力を育むことができる。下記の実践体験型PBLと比較すると、実践的な経験を積む機会が少ないというデメリットがある。だが、準備時間手間がいらないことや、教室内で完結できることから、学校の授業で多く用いられる手法となっている。1965年にカナダで、従来の受動的で退屈な講義形式に代わる学生主体の学習方法を目指して始まった。

② もう一つのPBL「Project Based Learningは、「課題解決型学習/プロジェクト型学習」である。実際に現場に行き、課題解決に取り組む学習方法だ。地域の活性化や企業課題の解決等、実践的なテーマを設定。子ども自身が主体的に取り組むことを目的としている。前述のPBLと比較すると、より実践的な経験を積むことができるというメリットがある。しかし、民間企業や自治体との連携が必要なことや、授業準備が大変だというデメリットもある。探求型の学習は、こちらのPBLであろう。2つのPBLの良さを取り入ればよい。

3 PBL学習とプロジェクト型学校組織改革との連動

令和の日本型教育~

(2)連携・分担による学校マネジメントを実現する

・校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化を図るとともに,学校内外との関係で「連携と分担」による学校マネジメントを実現

・外部人材や専門スタッフ等,多様な人材が指導に携わることのできる学校の実現

・事務職員の校務運営への参画機会の拡大,教師同士の役割の適切な分担

・学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を果たし,相互に連携・協働して,地域全体で子供たちの成長を支えていく環境を整備

・カリキュラム・マネジメントを進めつつ,学校が家庭や地域社会と連携し,社会とつながる協働的な学びを実現

~とある。私はこれに子供の参加を気づいた。

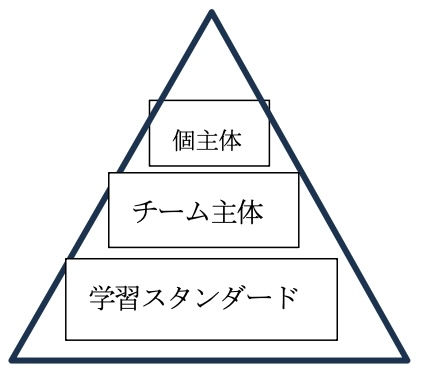

学校組織やカリキュラム改革の中心は、教師だけではない。子ども達と教師が連携し、PBLのプロジェクト型でカリキュラムや校内研修を見直すとよい。

ある学校では、

①生徒を主語にしたカリキュラムマネジメント改革プロジェクト

②行事や総合を見直すプロジェクト

③学習スタンダードを自校の文化にするプロジェクト

④授業等で身に付けた力を発揮する行事のためのプロジェクト等である。

探求的な学習に入るのもよいが、まずは、校内の足元の改革を見直すことが大切である。手本とする学校も出てきている。訪問校の学校におかれましては、更なる「子ども参加型の学校」を目指していただきたい。

コメント